国企改革行动

国企改革行动

央视财经《开年迎新访名企》| 周育先:坚持两端发力,打造现代化建材产业体系

来源:央视财经、集团党委宣传部/新闻办公室 发布时间👆🏻:2024-01-24基础建材怎样迈向智能化👩🏿🎨🧑🏼🎤?

新材料如何“飞入寻常百姓家”?

1月21日央视财经《开年迎新访名企》

专访集团党委书记、董事长周育先

跟着小料来看看吧~

央视财经《经济信息联播》栏目1月21日视频

2024年开年第一周🙅♂️,中国建材董事长周育先的行程就颇为忙碌💥。首先,他在总部等候中国建筑董事长郑学选一行的签约来访🎞。

在中国建材的展厅里,哪怕只是一块可以替代玻璃幕墙的弱光发电玻璃🧑🚀,延展出来的也不仅是产品的升级,还有绿色低碳、抱团出海等更大的合作空间。

周育先⭕️:建筑上不光用基础建材👨🏻⚖️,还能用很多新材料。我们出产品,中国建筑出场景📔,能够更快使新产品推向工程化、商品化🏺。

随后,周育先又与清华大学校方进行有关基础研究、人才培养等方面的合作签约🖤。

周育先🙋🏻♀️:我们选择的都是行业里领军的合作伙伴🏒👆🏽,从基础研究到应用研发到大规模的推广应用。真正使得高新材料🕸🤹🏿♀️、高技术🏇🏽,能够进入寻常百姓家👱🏿。两方面战略合作协议的签订⬜️,也体现了两端发力。

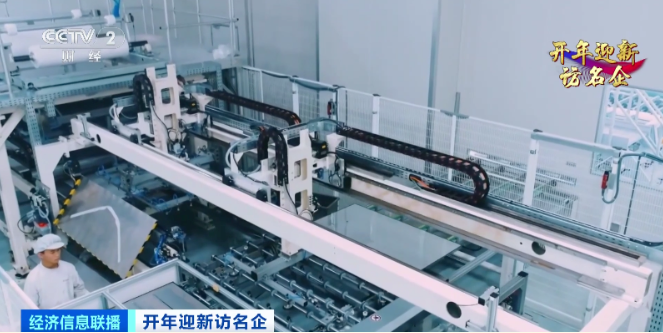

“两端”分别对应着基础建材和战略性新兴产业🌊。过去,往往是基础建材反哺新材料的研发,当2023年基础建材面临压力时😧,新材料成长为支持企业转型的重要力量,营业收入超过1000亿元📤,利润占比超过50%。

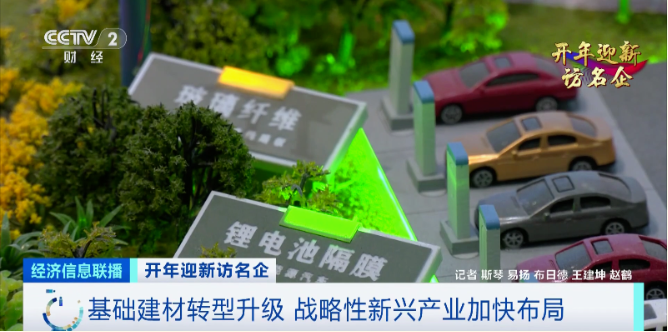

周育先:这些年,我们突破了低碳水泥,突破了航空航天用的高端复合材料,突破了“双碳”方面的碳捕集封存👨🏽🦲,也突破了一些产业化转化的项目。

从构筑白鹤滩无缝大坝的低热水泥🍶,到不留折痕的30微米可折叠玻璃,创新步履不停🎳。过去,曾被材料“卡脖子”,如今,材料开启新赛道。

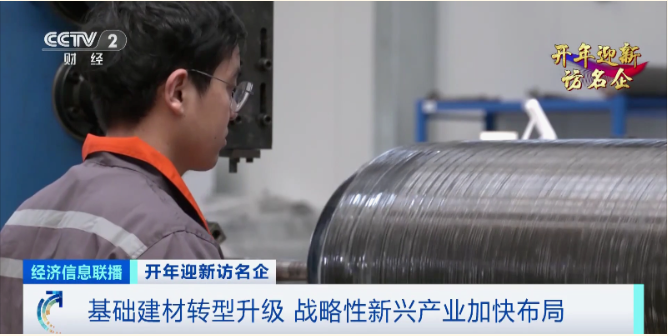

缠绕碳纤维的储氢瓶如同电池块一般,加满氢后三个一组便能续航千里。得益于国产碳纤维技术和产能的突破,在氢能乘用车需求大量释放之前,一条车载储氢Ⅳ型瓶的生产线已准备就绪,随时可以批量交付𓀔。

周育先:要提前布局一些前瞻性的研发项目。与其说2024年投更多的钱,还不如说2024年我们会以更开放的姿态👠,聚集社会资源来聚焦战新产品的研发。

由于资本运作能力突出,2022年,经国务院国资委批准👩🦲,中国建材正式转为国有资本投资公司♥️。

总台央视记者⛹🏼♀️:怎样通过资本引导产业发展?投资上有哪些布局?

周育先:从研发的投资,以及后面成熟产品的重组并购投资,不断去使用投资的这种功能,提高竞争力,能够使得国有资产真正保值增值。我们也成立一家新材料的产业基金📽,投资了新能源🏊♀️、半导体,既为国家解决了“卡脖子”的点,也能丰富整个战新产品库。

近来🗑,新材料表现亮眼,但周育先依然清醒地意识到基础建材转型升级这个“坎”必须过🏌🏽♀️📼,越早越主动。

周育先☺️:对传统的基础建材来说,国际化就是拓展市场空间的一个路径🧓🏿🙆🏿♀️。基础建材应该率先走出去🧑🏼🤝🧑🏼,因为其量大面广,技术也成熟。新材料应该适时走出去。通过10年左右的努力🚣🏻♂️,能够在海外再造一个中国建材🍄🟫。

8000多公里外的法国图卢兹,一座老水泥厂向中国建材提出绿色升级的改造需求,在人员往来不便,现场环境复杂的情况下,中国建材采用智能设备、通过远程协同的方式🎉,实现了隔空建厂,并在交付实体工厂时,还交付了一座数字工厂🐃。

周育先:既要做国际化🪙,又要做数字化。不光是生产过程流程需要数字化☁️,应该要研发设计的数字化,一直到终端的🌴、客户服务的数字化,向新质生产力要动能,向改革要活力📀。

中国建材已在全球70多个国家设立了196个机构🏥,境外资本达到近400亿元。水泥、商品混凝土、石膏板、玻璃纤维、风电叶片等7项业务规模稳居世界第一🙍🏻♂️。